8月の記事をスタートしてしまいましたが、うっかり7月末に平日休みの日帰りで愛知方面へ出かけていた記事を書くのを忘れてました。タイアップ企画で、知多半田を目指して、名古屋経由です。

ここから在来線に乗換えて、新美南吉氏関連の史跡を巡って、記念館までいきます。名鉄河和線の半田口駅は、こぢんまりとしながら、これでもかと新美氏推しの可愛らしい駅でした。

氏の作品である童話のイラストや、

きつねさんがいっぱいです。こどもが(新美南吉氏ファンの私もですけど)喜びそうな駅です。

このときの気温は、最高予測が38度でした。さすが、愛知と云わざるを得ない気温です。

本来は案内板にあるように彼岸花のシーズンで涼しくなってから来るのがベターなんですけど、、早く行きたい気持ちを抑えきれず真夏の訪問となりました。

半田口駅からまっすぐ記念館に向かうと約1.3キロで徒歩20分弱です。今回行きの行程で史跡巡りもしたので、1時間とは行きませんが、40分ちょっとはかかりました。日傘に日焼け止め、サングラスとペットボトルの水500ミリ✕2、塩飴と出来うる限りの予防線をはっていざ出発です。

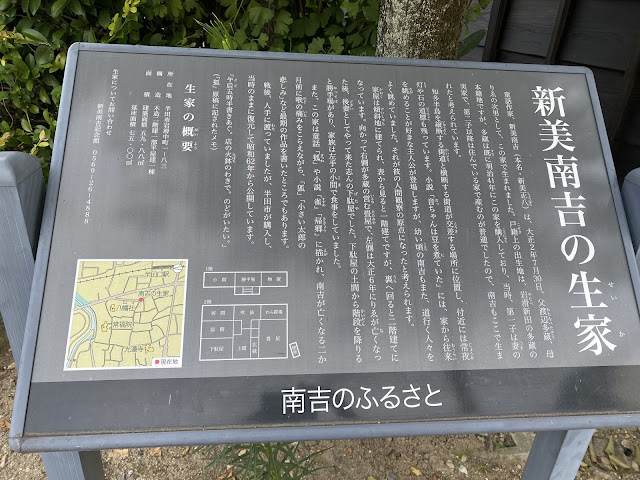

Googleマップと街中の案内板のおかげで迷うことはなかったです。まずは生家へ、ここは駅の近くで5分もかからずにつきました。

冬ばれや 大丸前餅 屋根に干す

当時生家のお隣はお煎餅やさんだったそうです。幼少の新美氏が見ていた冬のひとこまを想像しました。

この句碑のすぐ蕎麦に生家があります。

見えてる部分は実は二階です。ちょっと特殊な構造ですね。傾斜面に建てられているお家なんです。

特に受け付けとかはなく、自由に観てねっていうシステムでした。

当時を感じる内装、写真や市の観光パンフレットなどが置かれています。

新美氏は1913(大正2)年生れで、8歳の時に母かたの実家に養子へ出されています。でもさみしさから生家にもどったりといろいろあったようです。

享年は29歳・・・この方も若くして亡くなりました。

土間を挟んで、右が新美氏のお父さんが営んでた、畳屋さんです。

左は後妻さんの下駄屋さんになってました。新美氏の生母は、氏が4歳の時に亡くなってます。

下駄やさんの間続きで居間がふたつありました。

前述しましたが、ここは2階部分です。1階はこの階段というか、、

ほぼ梯子なんですけど?っていう階段で上り下りします。

おっかなびっくりで降りてみるとこんな感じです。ここを日常的に使ってたのかと思うと尊敬します。私だったら転げた数は両手両足で足らなかったことでしょう。

台所や小間がありました。

炊事場からは陽の光がはいります。窓の外を覗くと本当に結構な斜面に建っていることがわかりました。

こんな感じです。当時の生活のあとがそこかしこにうかがえました。古民家とはまた違う雰囲気で面白かったです。

外に出ると、すぐ近くに常夜灯がありました。これも縁のスポットのひとつです。

小説や想い出話に登場してますね。幼い新美氏にとっても印象深いものだったことがわかります。

ここからさらにうろうろと。この辺は普通に住宅街で、平日でもう学校とかは夏休みに入ってたと思いますが、暑さで不要不急のおでかけはの警告が出てたくらいなので、街を徘徊してる人はいませんでした。

こちらの神社は幼い新美氏が毎日のように通った道すがらにあります。

ここで書いてたんだなぁとしみじみ(実際は日差しでじりじり)しました。「本に埋もれて(以下略)」は私もちょっとそう思います。積読どうにかしなきゃ・・・

もうひとつ、寺院がゆかりのスポットです。説明文書にあるソテツがこちら↓

・・・まさか家老も中山様もこんなに育つとは想像してなかったと思いますよ。私もびっくりしました。

この黒い板張りが特徴的でした。そして記念館まで1.4キロ・・・実際に数字で見ると心が折れそうになりますが、頑張って歩きます。

ここまで見て、今度は矢勝川が流れる土手にでて、記念館を目指しました。

大きなででむしさんが、気をつけてと言ってるようです。カンカン照りでででむしが干物にならないか心配でした。このででむしは童話「でんでんむしのかなしみ」からきてるので、やはりこれも新美氏関連で整備されたものです。

日陰がない!日傘持ってきてなんとか救われました。でも日頃からホットヨガだったり、ジョギングしたりして、多少は体力に余力があったから大丈夫だったのだと思います。

人には絶対おすすめできないのが今回の街歩きでした。

ゴールが見えてきましたね。

このあたりが彼岸花が綺麗な一帯なのですが、まったくもって時期違い・・・でも観音様の周りは綺麗なお花で満ちてます。

そのすぐ脇にあるのが権現山を眺めるごんの像です。

駅からのルートはこんな感じでした。

道を渡るとそこが記念館です。

広い芝生が気持ちいいです。右にあるのが記念館で、なだらかな曲線はでんでんむしのようです。

下にさがったところに入り口があるのはなんだか立ち寄ったばかりの生家を彷彿とさせました。

はい、到着!タイアップ企画ありがとうございます!!

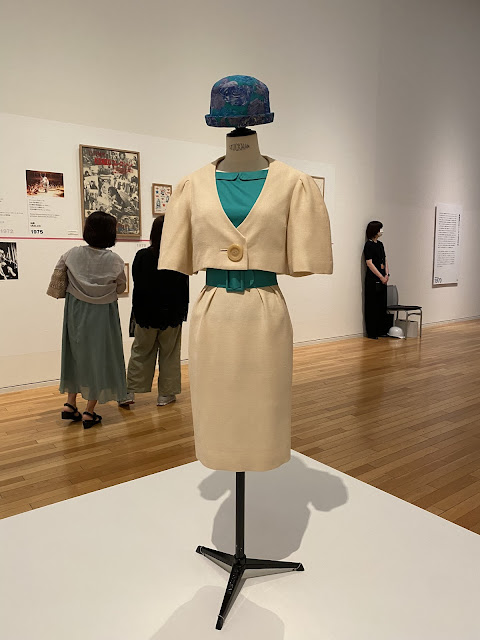

主役の新美氏のほか、交流があった文豪などがピックアップされてました。

今回はここまで。続きます。

ーーー

メモ

12月 上旬 前橋・高崎文学館めぐり

12月はまた小諸に行こうかな(行きたい)